新冠疫苗第一针与第二针之间的间隔是科学且必要的,其目的是为了确保疫苗在人体内产生足够的免疫反应,从而提供更强的保护作用。根据研究,间隔时间过长或过短都可能影响疫苗效果,因此建议按照规定的时间间隔进行接种。,,第一针疫苗主要起到“记事”的作用,使人体免疫系统开始产生抗体,而第二针则进一步增强免疫反应,使抗体水平更高、更持久。间隔时间还可以避免一些不良反应的发生,如注射部位疼痛、发热等。,,按照规定的时间间隔接种新冠疫苗是非常重要的,可以确保疫苗的有效性和安全性。接种后应继续采取个人防护措施,如戴口罩、勤洗手等,以降低感染风险。

在2021年的全球公共卫生领域,新冠疫苗的普及成为了对抗新冠病毒传播的关键措施之一,随着疫苗研发的迅速进展,多款疫苗相继问世并投入使用,其中最引人注目的是需要接种两剂的新冠疫苗,这一策略的核心在于通过第一针激发免疫反应,而第二针则进一步增强免疫效果,形成更坚实的免疫屏障,本文将深入探讨新冠疫苗第一针与第二针间隔的科学依据、重要性以及实际操作中的注意事项。

科学基础:为何需要间隔?

新冠疫苗的第一针与第二针之间保持一定的时间间隔,是基于免疫学原理的精心设计,这一间隔期旨在确保:

1、免疫记忆的建立:第一针疫苗注射后,人体免疫系统会开始识别并响应病毒抗原,这一过程称为“免疫记忆”的建立,通过第二针的接种,可以进一步激活记忆B细胞和T细胞,使免疫系统对未来可能的病毒感染做出更快速、更强烈的反应。

2、抗体生成与增强:第一针疫苗主要触发B细胞产生抗体,这些抗体是抵抗病毒入侵的第一道防线,第二针则能刺激更多的B细胞增殖和分化,产生更多抗体,显著提高中和病毒的能力。

3、T细胞反应的成熟:T细胞在免疫反应中扮演着至关重要的角色,它们不仅直接攻击受感染的细胞,还调节免疫系统的整体反应,第二针疫苗有助于T细胞的成熟和扩增,形成更全面的免疫保护。

推荐间隔时间:科学依据与调整

根据不同疫苗制造商的推荐以及世界卫生组织(WHO)和各国卫生机构的指导,新冠疫苗的第一针与第二针之间的推荐间隔时间通常为3-12周(约21-84天),这一时间范围的设定基于临床试验数据、疫苗特性和免疫学原理的综合考量。

mRNA疫苗(如辉瑞-BioNTech、Moderna):通常建议的间隔时间为21-28天,这一时间框架旨在平衡快速产生免疫反应与抗体生成的需求。

灭活疫苗(如国药中生、科兴中维):推荐的间隔时间为28-56天,较长的间隔期旨在让免疫系统有更多时间来充分学习和记忆病毒特征。

值得注意的是,这些推荐间隔并非一成不变,根据不同地区疫情形势、疫苗供应情况以及临床试验的后续数据,间隔时间可能会有所调整,在疫情高发地区或疫苗短缺情况下,适当缩短间隔期以加速群体免疫的建立也是可能的策略之一。

间隔期间的重要性与注意事项

在等待第二针接种期间,虽然第一针已为个体提供了一定程度的保护,但这种保护并不如完成全程接种那样稳固,这段期间内仍需采取必要的防护措施,包括佩戴口罩、保持社交距离、勤洗手等,以减少感染风险。

以下是一些关于第一针与第二针间隔期间的注意事项:

按时接种:尽量按照推荐的间隔时间进行第二针接种,以维持最佳的免疫效果,如果因特殊原因错过预约时间,应尽快联系当地卫生部门或接种点进行补种安排。

健康监测:接种第一针后,继续关注自身健康状况,如有严重不良反应(如过敏反应)应及时就医并报告给接种点,第二针接种前也应告知医护人员任何新的健康状况或过敏史。

生活方式的调整:保持良好的生活习惯和饮食习惯,充足的睡眠、适量的运动以及均衡的营养摄入有助于增强免疫系统功能,避免过度劳累和压力过大也是维持良好健康状态的重要因素。

信息更新与沟通:关注官方渠道发布的疫苗接种相关信息和指南更新,与当地卫生部门或接种点保持沟通,了解任何关于你所在地区的特定建议或要求。

实践中的挑战与应对策略

尽管科学上已为新冠疫苗的第一针与第二针间隔提供了明确的指导原则,但在实际操作中仍面临诸多挑战,全球范围内疫苗分配不均、物流障碍、民众对疫苗的接受度差异以及信息传播的复杂性等都是影响按时完成全程接种的因素。

为了有效应对这些挑战,需要全球卫生机构、政府、医疗机构以及社会各界的共同努力:

加强国际合作与协调:确保疫苗在全球范围内的公平分配,特别是对高风险和低收入国家提供支持与援助。

提高公众认知与信任:通过科学宣传、教育活动和媒体报道增强公众对疫苗安全性和有效性的信心,解答疑虑和误解。

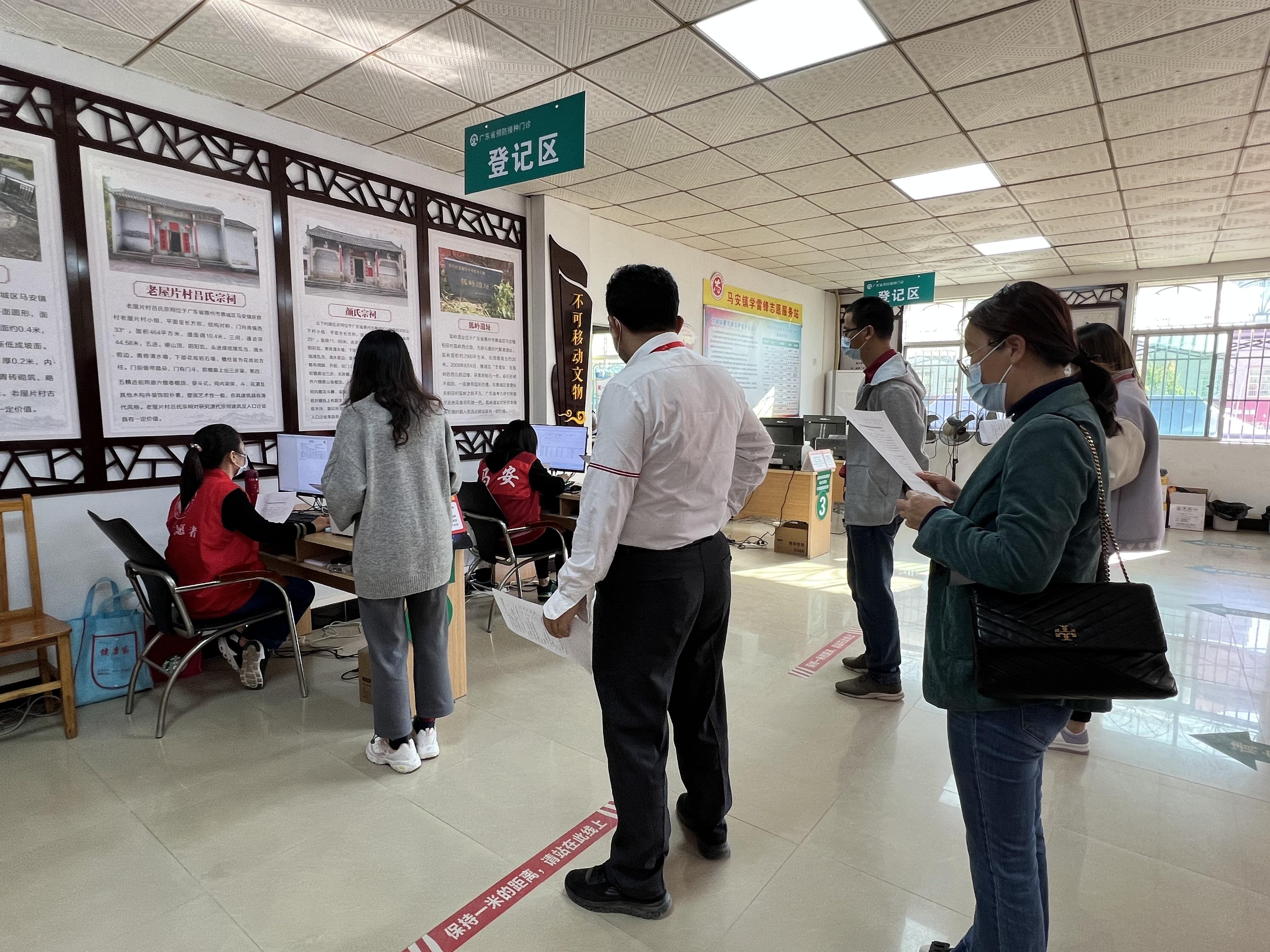

优化接种计划与流程:根据当地实际情况调整接种策略和流程,如设立移动接种点、延长接种时间、提供在线预约服务等,以方便民众接种并减少等待时间。

建立应急响应机制:针对可能出现的大规模疫情反弹或疫苗短缺情况制定应急计划,确保能够迅速调整策略并有效应对。

新冠疫苗的第一针与第二针之间的科学间隔是确保最佳免疫效果的关键环节,通过理解其背后的科学原理、遵循推荐的间隔时间以及采取必要的防护措施,我们可以更有效地构建群体免疫屏障,保护自己和他人的健康安全,面对全球疫情的持续挑战,这不仅是个人责任的表现,更是全人类共同的责任和使命,让我们携手合作,用科学的力量和团结的精神共同守护地球家园的健康与安宁。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号